Contenido

1. Finalidad y justificación de los métodos del Nuevo Testamento. 2. Tarea. 3. Los métodos. 4. Enfoques complementarios. 5. Destrezas. Bibliografía.

Visión de conjunto

1. Finalidad y justificación de los métodos del Nuevo Testamento

La interpretación, la comprensión del sentido de los textos, comprobada científicamente (Steck, Exegese 3), es la meta, la finalidad de la exégesis, es el punto de llegada de esta disciplina de la teología; su tarea consiste en investigar y mostrar ese sentido mediante la aplicación de procedimientos que pongan de manifiesto sus aspectos constitutivos: los textos del Nuevo Testamento son documentos históricos, escritos literarios y testimonios de la reflexión teológica del cristianismo primitivo (Söding, Wege 22-23).

La distancia temporal, cultural, social, política, económica y religiosa entre la época en que se originaron los escritos y el presente (Söding, Wege 16) y su recepción actual, justifican la exégesis del Nuevo Testamento. Ya la lengua en que nos han llegado los escritos, que no es una lengua viva, plantea la exigencia de conocerla para comprender en su lenguaje original los escritos, que se encuentran en las ediciones especializadas.

Los escritos del Nuevo Testamento se pueden estudiar desde ópticas diversas: del punto de vista histórico, sus textos tocan temas teológicos que reflejan la vida de fe del cristianismo primitivo, su finalidad es la consolidación de la experiencia de la fe, finalidad ésta expresada de distintas formas: mediante cartas, relatos reflexivos sobre Jesús, el relato historiográfico de los hechos de los apóstoles o las descripciones visionarias del Apocalipsis; tradiciones del Antiguo Testamento, del judaísmo primitivo o del helenismo convergen en ellos conformando su horizonte intelectual. Son obra de autores determinados, fuesen los evangelistas, san Pablo u otros agíografos, con destinatarios particulares, Filemón, las comunidades paulinas u otras comunidades, situados, tanto los autores como los destinatarios, en lugares y fechas determinados de la historia del cristianismo primitivo. Los escritos tienen determinada función comunicativa. Particularmente los evangelios se consideran obras que reúnen textos cuyos contenidos suponen un recorrido oral y escrito, recorrido que culmina con su selección por parte del evangelista que los integra dentro de la composición de su obra.

Debido a que la experiencia de la fe consagrada en los textos es histórica, debido a que los escritos reflejan acontecimientos, hechos y circunstancias históricas, por eso son también documentos de la historia del cristianismo primitivo (Söding, Wege 31-32).

Otro punto de vista, ya estatuido en la ciencia bíblica, considera los escritos tal cual los tenemos hoy, los estudia como obras lingüísticas y literarias; atiende a la importancia del lector en la recepción del texto, considera el efecto retórico que busca ejercer el discurso en el oyente, o los estudia a partir de ciencias como la sociología, la etnografía, la sicología; este punto de vista abre accesos que enriquecen su comprensión, complementando la visión de los estudios históricos.

Estos dos puntos de vista, mencionados muy someramente, justifican el estudio de los escritos del Nuevo Testamento como documentos históricos, diversos de los textos actuales, y también como textos abordables desde la óptica de ciencias del lenguaje y de las ciencias humanas. Resumiendo:

Finalidad: Interpretación del sentido de los textos bíblicos.

Justificación: La distancia espacio-temporal, cultural, social, religiosa, lingüística diferencia bastante los escritos bíblicos respecto a nuestra época y justifica la exégesis; por otra parte son accesibles en su forma actual a ciencias del lenguaje y a ciencias humanas.

2. Tarea

La tarea de la exégesis del Nuevo Testamento consiste entonces en “cerciorarse del significado de los textosˮ (Egger - Wick, Methodenlehre 23) o en descubrirlo mediante el uso de métodos seguros y apropiados que le garanticen resultados válidos, resultados que otros puedan admitir o rechazar según su conformidad con el objeto de que tratan; es decir, los resultados deben ser constatables intersubjetivamente. En este sentido la tarea de la exegesis es científica (Steck, Exegese 3)

Cerciorarse científicamente del significado de los textos bíblicos es una entre muchas otras formas de percibirlo. Además del estudio científico hay p. ej., la escucha de la Palabra de Dios en la liturgia, la lectura personal o grupal de la Biblia; estas formas se caracterizan porque el significado del texto lo determina ante todo la experiencia presente de la persona o personas que entran en contacto con los textos bíblicos; todas estas experiencias difieren por su intención, su intensidad, el trabajo, el grado de reflexión, la referencia con la vida, la situación de comunicación, etc. (Egger - Wick, Methodenlehre 31).

3. Los métodos

Para lograr explicar el significado de los textos se emplean métodos, es decir, formas de proceder que se han acreditado en el campo de trabajo científico de la Biblia.

El método propio de la exégesis bíblica fue y sigue siendo el denominado método histórico-crítico, un instrumento de investigación bien esta¬tuido en su campo; propiamente es una forma de trabajo que integra o agrupa varios métodos que estudian los textos bíblicos, cada uno desde determinado punto de vista, de tal manera que ellos, en su conjunto, arrojan una imagen multifacética, amplia del texto al que se aplican.

En sus lineamientos el método histórico-crítico se remonta al siglo XVII, aunque sólo en el siglo pasado, al ampliarse con nuevos pasos metodológicos, se definió su configuración usual.

El método histórico-crítico se aplica a comprender la palabra bíblica en su sentido original, histórico (Steck, Exegese 4). “Es un método crítico, porque opera con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible en cada uno de sus pasos” (Pontificia Comisión Bíblica, Interpretación 25). Es de tipo analítico. El método histórico puede producir rendimientos bastante apreciables para explicar el significado de los textos bíblicos.

Pero tal como el adjetivo ya lo sugiere, todo este método científico es un procedimiento eminentemente histórico, es decir, bastante enfocado en el recorrido oral y escrito de los textos, de sus formas, de sus tradiciones, hasta adquirir su redacción definitiva en una obra determinada. El enfoque unilateral histórico y otras aporías en que se vio comprometido el método en las tres últimas décadas del siglo pasado condujeron pronto a la propuesta de alternativas que, a partir del catálogo de la Pontificia Comisión Bíblica, se podrían distinguir en: Métodos de base lingüística, como el estructuralismo, la lingüística textual, la pragmática, y métodos de base literaria, como la narratología, el redescubrimiento de la retórica, la estilística.

Estos últimos métodos comenzaron a surgir en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, favorecidos por el desarrollo de las ciencias del lenguaje. Los métodos literarios también se desarrollaron ampliamente en la segunda mitad del siglo pasado. Ambos se aplican a penetrar en el significado de los textos bíblicos poniendo en primer plano su forma actual, relegando a segundo plano su significado histórico (Pontificia Comisión Bíblica, Interpretación 27-32; Weren, Métodos 67.109). Gran parte de estas propuestas, sobre todo las de orden lingüístico y literario, cubrieron el déficit sincrónico del método historico-crítico: consideraron el texto en la forma conclusa y autónoma en que nos ha llegado.

Aparte de estos métodos, específicamente lingüísticos y literarios, la Comisión Bíblica menciona otros planteamientos y acercamientos que enriquecen la comprensión de los textos bíblicos:

- Planteamientos fundamentados en la recepción del texto, como la reinterpretación bíblica del Antiguo Testamento legada por el judaísmo, el planteamiento canónico, basado en el Canon de las Escrituras, la repercusión y comprensión de la Biblia en la historia del cristianismo (Pontificia Comisión Bíblica, Interpretación 32-36). Sus enfoques son importantes porque destacan interpretaciones posteriores del texto, que enriquecen su comprensión inicial.

- Planteamientos basados en las ciencias humanas, como la sociología, la antropología cultural, la psicología y el psicoanálisis (Pontificia Comisión Bíblica, Interpretación 36-39), la historia; estos estudios se dedican a la época de los orígenes del cristianismo; son importantes porque permiten situar mucho mejor los escritos dentro de su contexto histórico, social y cultural.

- Por último, son apreciables las lecturas de la Biblia que sustentan la Teología de la liberación y, por otra parte, las que buscan destacar el rol de la mujer en la Biblia, denominadas por la Comisión Bíblica “acercamientos contextuales” (Interpretación 40-43)

MÉTODOS EXEGÉTICOS

Histórico

crítico |

Lingüísticos |

Literarios |

Recepción |

Ciencias

humanas |

Acerca-

mientos |

Crítica

textual |

Gramática |

Análisis

narrativo |

Reinterpretación

judaista del AT |

Historia |

Feminista |

| Transm. oral |

Semántica |

Análisis retórico |

Perspectiva

canónica |

Etnografía |

Teología de liberación |

| Crítica literaria |

Pragmática |

|

Repercusión

del texto |

Sicología |

|

| Tradiciones |

|

|

|

|

|

| Formas |

|

|

|

|

|

| Redacción |

|

|

|

|

|

Contexto

histórico |

|

|

|

|

|

Todos estos métodos, planteamientos y acercamientos, amén de otras alternativas, causan en los estudiantes e interesados en la Bilbia la impresión de una multiplicidad inabarcable de perspectivas con distintos intereses. Ante todas estas alternativas, ¿qué método seguir? De todo esto ¿qué es lo más importante y qué lo menos relevante para poder interpretar correctamente los textos bíblicos?

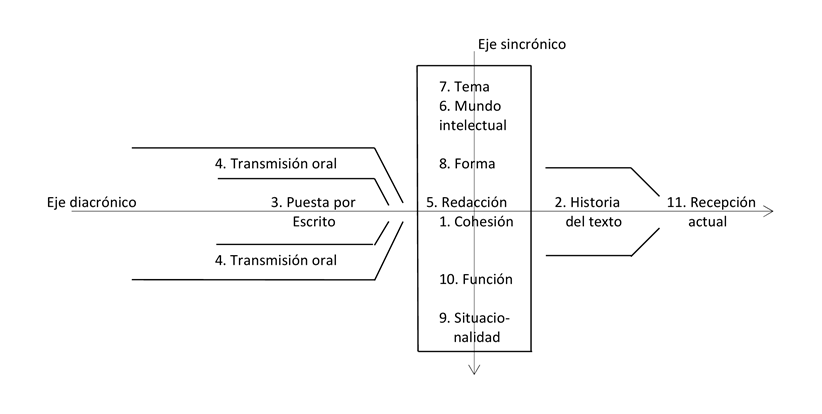

4. Enfoques complementarios

La interpretación de los textos bíblicos precisa de procedimientos que garanticen resultados válidos, constatables intersubjetivamente. Grosso modo gran parte de los métodos mencionados se pueden distinguir por su enfoque bien sea sincrónico o diacrónico, dos conceptos lingüísticos introducidos por Saussure, aplicados después a dos perspectivas de estudio de los textos bíblicos (Hoegen-Rohls, Art. “Synchronie/Diachronie” 578). Diferenciar los métodos según estos enfoques, aun siendo un criterio incompleto, puede ser adecuado por ser ellos complementarios. Los métodos sincrónicos destacan la fuerza expresiva de los textos en su forma definitiva; los diacrónicos aportan su génesis histórica, unos y otros, considerados por separado, producen visiones recortadas de los textos.

Ahora bien, los métodos diacrónicos básicamente quedan abarcados bajo el ya mencionado método historico-crítico que fue y aún sigue siendo el procedimiento tradicional, propio de la exégesis bíblica. Sus pasos metodológicos son eminentemente diacrónicos. La palabra “método”, referida al método histórico-crítico, abarca los diversos componentes que integran todo un procedimiento; además, la misma palabra “método” define sus componentes en particular: el método de la crítica textual, el método de la crítica literaria, el de la transmisión oral, el de las formas, del estudio de las tradiciones, de la redacción y del contexto situacional.

Por otra parte, una disciplina que cobija métodos eminentemente sincrónicos es la lingüística del texto. Esta ciencia de la lingüística postula el texto como unidad superior de análisis, ya no la oración; den¬tro de su enfoque integra aspectos que antes se trataban por separado, p. ej., los análisis de gramática, semántica y pragmática textual (o función del texto), análisis narrativo y análisis retórico.

Así pues, bajo estos dos enfoques, el diacrónico del método historico-crítico, y el sincrónico de la lingüística del texto, se pueden ubicar métodos respectivos en orden a interpretar las obras en su totalidad y en sus segmentos. Una selección de métodos tanto diacrónicos como sincrónicos es inviable; algunos son aplicables a todos los textos, otros sólo a determinados textos. Además se tocan planteamientos de las ciencias humanas: historia, sociología, antropología cultural, por la importancia de su aporte para una mayor comprensión de los textos. Con todo, los métodos seleccionados pueden arrojar una visión interpretativa complementaria de los textos a los que se aplican. El desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de métodos complementarios sin duda les permitirá a estudiantes e interesados en la Biblia interpretar sus textos científica, adecuada y teológicamente.

El esquema ilustra de forma muy general el doble enfoque que integra métodos sincrónicos (esquematizados sobre el eje vertical) y métodos diacrónicos (eje horizontal).

Generalmente se estudian segmentos textuales de un determinado escrito. Paso preliminar a la aplicación de unos y otros métodos a tales segmentos es su delimitación y estructuración. Propiamente este paso es ya un procedimiento literario. En él se trata, en primer lugar, de perfilar brevemente la obra a la que pertenece el trozo, de caracterizar la sección en donde él se ubica, y de describir sus relaciones con los segmentos adyacentes, para captar el texto dentro de la sección, de la que hace parte, y dentro de todo el escrito. En segundo lugar, se trata de estructurar el texto en unidades menores de lectura según criterios temáticos y/o gramaticales.

El método (1), el análisis de gramática textual, despliega la cohesión y la conexión del texto; bajo la cohesión se evidencia la red de relaciones internas del texto, la conexión muestra los conectores que amarran las relaciones textuales.

El método (2), que estudia la historia de la reproducción del texto del Nuevo Testamento, se denomina crítica textual. Reconstruir el texto más próximo al original del autor es su tarea, tarea que se explica debido a que de ninguno de los 27 escritos del Nuevo Testamento se conserva el original, sino unas 5400 copias de todos ellos, que transmiten el texto con gran cantidad de variantes, con múltiples cambios, muchos de ellos de importancia considerable. La realización de este paso es presupuesto indispensable para que los componentes subsiguientes del procedimiento se puedan desarrollar sobre la base del texto considerado más original por el investigador. Este un método diacrónico porque busca remontarse al texto más cercano al original con base en toda la gama de manuscritos de que esta ciencia dispone, que se originaron entre los siglos II y XVI (Weren, Métodos 139-141; Strecker - Schnelle, Introducción 33-34; Zimmermann, Methodenlehre 29-30).

Definido el texto literalmente más cercano al original, se propone en esta introducción continuar con dos métodos (3), (4) y (5), aplicables básicamente a los evangelios. En ellos se trata de establecer, en la medida de lo posible, el desarrollo histórico, las fuentes escritas y orales, previas a los textos definitivos. Los métodos (6), (7), (8), (9) y (10) son aplicables a todo el Nuevo Testamento.

El método (3) investiga las fuentes escritas, los textos previos que les sirvieron de base a los evangelistas al escribir sus obras, fuentes que consagraron por escrito parte de la transmisión oral de los dichos y hechos de Jesús. La exégesis bíblica lo denomina “crítica literariaˮ. El logro más importante de este procedimiento, que junto con la crítica textual es el componente más antiguo del método histórico-crítico, es la teoría de las dos fuentes; con base en esta teoría es posible realizar la comparación sinóptica, útil para apreciar el manejo que sobre todo los dos grandes evangelistas, Mateo y Lucas, hacen de sus dos fuentes: Marcos y la Fuente Q. Pero además de proponer las dos grandes fuentes de que se sirvieron Mateo y Lucas, la crítica literaria inquiere también por las fuentes escritas que le sirvieron de base a Marcos y, en general, por la fisonomía de las demás fuentes que fueron adaptadas y adoptadas por los evangelistas en sus obras. El procedimiento se vale de criterios de larga trayectoria para depurar presuntos textos originales, que se suponen más sencillos y menos extensos que los textos consagrados en los evangelios actuales. Este último aspecto de la crítica literaria ciertamente es pertinente pero también, bastante especulativo.

Indudablemente los dichos y hechos de Jesús, la tradición sinóptica, debió transmitirse inicialmente de forma oral. Gran parte de la transmisión oral se puso por escrito; otra parte pudo haber constituido corrientes orales transmitidas a lo largo del cristianismo primitivo. Pues bien, la historia de la transmisión oral, investigada en el paso (4), busca formarse una idea de ella. En comparación con muchos textos del Antiguo Testamento, cuya transmisión oral se prolongó por siglos, es difícil comprobar el carácter oral de los textos del Nuevo Testamento, en los que se presume transmisión oral, debido a la relativa brevedad de esta fase (Fenske, Arbeitsbuch 36) y a la propagación del mensaje por el mundo mediterráneo.

El paso (5) se denomina “crítica redaccionalˮ; su finalidad es mostrar el perfil redaccional y teológico de los evangelistas teniendo en cuenta que se basaron en fuentes escritas y también en textos orales incorporados por ellos en sus obras; el procedimiento no se limita al estudio meramente interno, sincrónico de los evangelios, sino que tiene muy en cuenta el recorrido histórico, diacrónico de los escritos y textos orales previos, insertos en ellas; la crítica redaccional muestra pues claramente el estilo, el perfil redaccional y los acentos teológicos propios que cada evangelista le confirió a su obra.

El estudio de las tradiciones, motivos y conceptos, constitutivos del mundo intelectual del texto (6) es necesario para delinear el tema del texto. Las tradiciones son patrones de pensamiento, patrimonio común, pertenecen al acervo cultural colectivo, son de carácter sociocultural, determinan especialmente normas éticas y legales y reglas de comportamiento. Como en este paso se procede constatando las tradiciones, motivos y conceptos de determinado segmento textual en el resto de la obra y en otros escritos contemporáneos a ella, por eso es un método sincrónico. No obstante, también es un procedimiento diacrónico, pues en estos elementos también se estudia su génesis, su evolución hasta alcanzar la forma como aparecen en el texto. Por eso su estudio lo denomina la exégesis “historia de la tradiciónˮ. Las tradiciones específicamente religiosas, estudiadas por la “historia de la religiónˮ, caracterizan el mundo cultual y religioso del texto. Unas y otras en muchos casos aparecen amalgamadas en los textos bíblicos, debido a la mentalidad teocrática israelita, es decir, al carácter social de las instituciones religiosas, o bien, al trasfondo religioso de las tradiciones socioculturales. Unas y otras se remontan al Antiguo Testamento, al judaísmo primitivo o al helenismo. Por supuesto, la literatura bíblica da amplia cabida a las tradiciones específicamente religiosas (Steck, Exegese 124-126; Utzschneider - Nitsche, Arbeitsbuch 237-240).

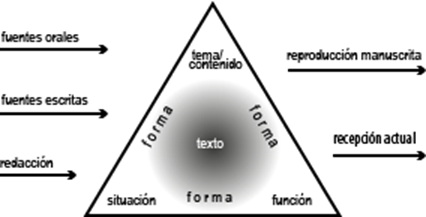

El tema (7) dice, de forma muy simplificada, de qué se trata en el texto. Pero ante todo, bajo este punto se aborda la forma de desarrollo temático: narrativa (ante todo en los evangelios y en libro de Hechos de los Apóstoles) y argumentativa (prevalentemente en las cartas y en los discursos de los evangelios). Los escritos del Nuevo Testamento combinan estas formas para desarrollar sus temas, aunque en cada uno puede prevalecer una de ellas. La forma narrativa de desarrollo temático es objeto del análisis narrativo, muy recurrente en la literatura bíblica. En el desarrollo temático argumentativo ocupa un lugar importante el análisis retórico.

La determinación de la forma literaria (8) de la unidad textual elegida para su estudio es la finalidad de este paso. Un buen punto de partida que facilita la comprensión de este método es el concepto de “tipo de textoˮ; la lingüística lo define como un patrón de comunicación convencional que facilita la producción y recepción de textos; su uso lo determina la competencia comunicativa de los hablantes; el concepto de género de la literatura corresponde al de tipo de texto de la lingüística; por eso los criterios por los que la lingüística distingue los tipos de texto son válidos en vistas a establecer criterios por los cuales también se puedan reconocer los géneros y formas de los textos neotestamentarios. (Egger - Wick, Methodenlehre 206-208; Utzschneider - Nitsche, Arbeitsbuch 116-118).

El punto (9), el conocimiento del contexto situacional, del entorno social, político, económico y cultural en que está inmerso el texto es importante para situarlo, para perfilar mejor su “Sitz im Leben”, para precisar su función comunicativa, para apreciar mejor las circunstancias, las condiciones en las que el autor concibió la obra. Entran en consideración dentro de este componente el conocimiento de grupos sociales, p. ej., judaísmo de la diáspora, instituciones políticas y culturales, condiciones económicas vigentes en las provincias romanas en donde debieron originarse los escritos (Fenske, Arbeitsbuch 45-47; Ebner - Heininger, Exegese 240-241).

Estrechamente relacionado con la forma literaria está la función del texto (10) que se basa en la teoría de la acción del habla (o actos de habla). Según ésta la acción del habla es social, porque está dirigida a otros, es intencional y, además, es convencional porque se realiza según reglas asimiladas por los hablantes en su proceso de socialización. Esta teoría también se aplica a los textos con el fin de captar su intención comunicativa. Siguiendo al lingüista Brinker el texto tiene básicamente una de las siguientes funciones: función informativa, apelativa, obligante, de contacto o función declarativa; la función del texto, a su vez, está muy relacionada con su contexto situacional.

En todo caso, el procedimiento, tanto en cada método en particular, como en su conjunto, se aplica a comprender el significado de la palabra bíblica, de manera que aborde al lector de forma más viva y eficaz en su recepción actual (11).

El esquema siguiente ilustra, desde un punto de vista sintético, los aspectos que comprende el procedimiento seguido en esta introducción. El centro lo ocupa el texto, su estructura gramatical. La triada de aspectos que se encuentran dentro del triángulo es constitutiva del texto: el tema/contenido dice de qué se trata en el texto, cómo se desarrolla el tema y qué elementos conceptuales contiene; el conocimiento de la situación o contexto situacional que supone el texto es fundamental para comprender tanto su tema/contenido como también su función; ésta, a su vez, dice qué finalidad tiene el texto para sus destinatarios. La forma literaria aborda el cómo se expresa el texto, qué patrón literario sigue, para lograr su función; como lo insinúa el diagrama, la forma es un elemento transversal del texto que apoya su contenido, depende de la situación y está al servicio de su función. Los demás aspectos enriquecen la visión del texto: sobre todo los textos evangélicos pueden basarse en fuentes orales y/o en fuentes escritas por las cuales preguntan estos dos pasos del procedimiento; en este caso es procedente preguntar por los acentos y rasgos de la redacción evangélica. El afán de las primitivas comunidades cristianas de disponer de los manuscritos dio origen a su multiplicación por obra de los copistas; en vista de la inexistencia de los originales y de los errores que delatan los manuscritos producidos a lo largo de los siglos, la crítica textual se ocupa de la reconstrucción de los posibles textos originales a partir de los miles de manuscritos descubiertos hasta ahora. Por último, el significado del texto que despeja el uso correcto de los pasos anteriores debe encontrar aplicación adecuada en el presente según la situación específica de los actuales destinatarios.

Cada uno de los métodos aquí seleccionados se fija en un determinado aspecto de los textos, por otra parte, algunos son aplicables sólo a determinados textos, por ejemplo, el análisis narrativo a textos narrativos. En vista de esta particularidad puede ser procedente aplicar a los textos, en primer lugar, los métodos diacrónicos, y después, los sincrónicos; esta manera de proceder puede ser adecuada al estudio de textos de la antigüedad.

5. Destrezas

El procedimiento esbozado requiere conocimiento y práctica precisos de sus pasos, familiarización con sus técnicas, ejercitación continua. La adquisición de estas habilidades previene interpretaciones precipitadas o arbitrarias, como considerar enteramente entendido el sentido del texto, considerar correctas interpretaciones tradicionales o nuevas hipótesis sin examinarlas críticamente, estudiar el texto de forma superficial, sin profundidad. Pero el desarrollo de las habilidades no lo es todo; la iluminación repentina, la comprensión sorpresiva también son parte de ella. La guía, en la que desembocan los métodos, sirve a la ejercitación en vistas a su dominio. La guía se aplica a dos textos, de manera que sirvan de modelo.

Quien se sumerge en la interpretación de los textos bíblicos entra en un campo del saber teológico extensamente vasto, que se ha ido formando desde la época de la primera recepción de los textos hasta nuestros días. La base, el presupuesto en el que se fundamenta nuestro saber, se ha ido definiendo mediante el estudio y la investigación bíblicos a lo largo de los siglos. Este patrimonio indudablemente prefigura nuestro saber bíblico. No obstante no es un saber concluso, definitivo, cerrado al conocimiento; más bien sigue siendo abierto; muchos de sus reconocimientos siguen siendo cuestionables bajo múltiples puntos de vista. El carácter provisorio de muchas explicaciones es el que justifica la investigación bíblica, el que hace pertinente el planteamiento de otras explicaciones. Tal es el trabajo del intérprete.

El saber sobre el cómo entender el Nuevo Testamento es extensamente vasto, cuyos conocimientos básicos, según Söding-Münch, (Methodenlehre 11-12), se pueden encontrar en:

- Introducciones al Nuevo Testamento: dan nociones básicas sobre sobre los libros y cartas, tratados en tópicos como autor, destinatarios, ocasión del escrito, estructura, temática, época de redacción, canonicidad, etc.

- Libros de conocimientos bíblicos: presentan en forma sucinta información sobre el Nuevo Testamento, como contenido, estructura, género y temas de los escritos.

- Hermenéuticas bíblicas (del Nuevo Testamento): tratan la pertinencia, límites, posibilidades y dificultades de la interpretación bíblica.

- Comentarios: tratan cada uno de los escritos generalmente versículo por versículo, tratados que suelen ser encabezados por una somera introducción global al escrito.

- Teologías del Nuevo Testamento: dan visiones de conjunto sobre los planteamientos teológicos particulares de los escritos y sobre las tradiciones comunes entre ellos.

- Obras de carácter histórico, sociológico, cultural, como historias del cristianismo primitivo: iluminan las circunstancias respectivas que facilitan la comprensión de los textos.

- Estudios particulares: se aplican a temas específicos del Nuevo Testamento.

Por otra parte, los instrumentos más importante en el uso de métodos son: las ediciones críticas del Nuevo Testamento, gramáticas de la lengua griega, claves de lenguaje (explican construcciones y formas gramaticales, y proponen traducciones de términos y giros propios del griego), sinopsis (presentan en columnas los textos paralelos de los evangelios), concordancias (muestran la recurrencia de las palabras dentro de sus contextos literarios) (Söding-Münch, Methodenlehre 12-13). Programas electrónicos especializados, por ejemplo Logos, Sword Searcher, facilitan con precisión las tareas que permiten realizar estos instrumentos.

Bibliografía

Alkier, S. - Brucker, R., Exegese und Methodendiskussion, Tübingen 1998 (TANZ 23).

Berg, H. K., Ein Wort wie Feuer. Wege lebendiger Bibelauslegung, München 1991.

Berger, K., Exegese des Neuen Testaments. Neue Wege zur Auslegung, Heidelberg 31991 (UTB 658).

Carter, W. - Levine, A.-J., The New Testament. Methods and Meanings, Nashville 2013.

Ebner, M. - Heininger, B., Exegese des Neuen Testaments, Paderborn-München-Wien- Zürich 2005.

Egger, W., Lecturas del Nuevo Testamento, Estella 1990.

Fenske, W., Arbeitsbuch zur Exegese des Neuen Testaments. Ein Proseminar, Gütersloh 1999.

Finner, S. - Rüggemeier, J., Methoden der neutestamentlichen Exegese: ein Lehr- und Arbeitsbuch, Tübingen 2016.

Haacker, K., Neutestamentliche Wissenschaft. Eine Einführung in Fragestellungen und Methoden, Wuppertal 21985.

Heine, S., Biblische Fachdidaktik - Neues Testament - Eine didaktische Theorie biblischer Inhalte. Die Methoden biblischer Interpretation, Wien 1976.

Lau, M. - Neumann, N. (editores), Das biblische Methodenseminar: kreative Impulse für Lehrende, Göttingen 2017.

Lohfink, G., Ahora entiendo la Biblia, Madrid 1997.

Lührmann, D., Auslegung des Neuen Testaments, Zürich 21991.

Maier, G., Biblische Hermeneutik, Wuppertal/Zürich 21991.

Neudorfer, H. W. - Schnabel, E. J. (eds.), Das Studium des Neuen Testaments, Tomos 1-2, Wuppertal-Gießen, 22006.

Söding, T., Wege der Schriftauslegung. Methodenbuch zum Neuen Testament, Freiburg 1998.

Steck, O. H., Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen, Neukirchen-Vluyn 131971.

Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, Quito 2002.

Porter, S. E. (editor), A Handbook to the Exegesis of the New Testament, Boston-Leiden 2002.

Simian-Yofre, H., Metodologia dell’Antico Testamento, Bologna 1994; trad. española, Metodología del Antiguo Testamento, Salamanca 2001.

Stenger, W., Los métodos de la exégesis bíblica, Barcelona, 1990.

Strecker, G. - Schnelle, U., Introducción a la exégesis del Nuevo Testamento, Salamanca 2001.

Utzschneider, H. - Nitsche, S. A., Arbeitsbuch literaturwissenschanftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments, Gütersloh 2001.

Weren, W., Métodos de exégesis de los evangelios, Estelle 2003.

Wilke, H. -A., Das Arbeiten mit neutestamentlichen Texten. Eine Einführung in die exegetischen Methoden, Essen 1993 (ABC des Neuen Testaments 2).

Zimmermann, H., Los métodos historico-críticos del Nuevo Testamento, Madrid 1969.

Zimmermann, H., Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung der historisch-kritischen Methode. Neu bearbeitet von K. Kliesch, Stuttgart 71982.